ALFA SPORT SUL MIGLIO LANCIATO

Intervento di Alessandro Silva, associazione "AISA"

Montesilvano (PE), 29/03/2008

Le Corse delle vetture Sport a Pescara”

Gli anni Alfa Romeo

Mi è parsa ideale la scelta di dover parlare delle gare Sport a Pescara, perché sapevo che gli autori del

bellissimo libro “Il Circuito di Pescara” avrebbero parlato della Coppa Acerbo.

E’ una storia che ha una forte componente Alfa Romeo, almeno per un certo periodo. Quindi anche per questo pensavo fosse

un argomento appropriato per questa occasione.

Molto presto, nel 1925, gli organizzatori di Pescara affiancarono alla Coppa Acerbo, al Gran Premio, una corsa per vetture

di serie. Noi abbiamo un idea della vettura Sport come di una biposto da competizione, con parafanghi a coprire le ruote

e fari; ma questo disegno, dal punto di vista regolamentare internazionale, fu formalizzato solo verso la metà degli

anni ’30.

Per farvi un esempio, le più grandi manifestazioni per vetture cosiddette “di serie” degli anni ’20, come la 24 Ore di

Le Mans e la Mille Miglia, avevano delle regolamentazioni abbastanza opposte fra di loro. A Le Mans per esempio le biposto

potevano avere una cilindrata di massimo 1500 cc, auto più grosse dovevano avere 4 posti. Le Alfa 8 cilindri che vinsero

agli inizi degli anni ’30 quattro volte a Le Mans infatti avevano carrozzerie speciali con due sedili sopra il ponte

posteriore, in cui chiunque si fosse seduto sarebbe stato appollaiato: probabilmente non si sedette mai nessuno su quei

sedili. Nella Mille Miglia invece si volevano vetture biposto, e chi partecipava con vetture più grandi, almeno nella

prime edizione, doveva mettere una zavorra di 120 kg per ogni sedile: una penalizzazione molto forte.

Le corse Sport degli anni ’20 a Pescara erano manifestazioni di caratura minore rispetto

alle edizioni del decennio successivo: se si scorrono gli ordini di arrivo del ‘25 e del ’26 si nota una partecipazione

molto alta di piloti locali o marchigiani (dovuta anche al momento critico delle Case automobilistiche in quel periodo);

già nel 1927 c’è una timida partecipazione ufficiale dell’Alfa Romeo, con un quarto posto di Campari su Alfa Romeo 1500

senza compressore (vinse quella gara un “gentelman” Alfista, Gatto), mentre nell’ 1928 (ultima edizione degli anni ’20)

vinse Foresta su Bugatti (era un meccanico della stessa Casa).

Le corse Sport degli anni ’20 a Pescara erano manifestazioni di caratura minore rispetto

alle edizioni del decennio successivo: se si scorrono gli ordini di arrivo del ‘25 e del ’26 si nota una partecipazione

molto alta di piloti locali o marchigiani (dovuta anche al momento critico delle Case automobilistiche in quel periodo);

già nel 1927 c’è una timida partecipazione ufficiale dell’Alfa Romeo, con un quarto posto di Campari su Alfa Romeo 1500

senza compressore (vinse quella gara un “gentelman” Alfista, Gatto), mentre nell’ 1928 (ultima edizione degli anni ’20)

vinse Foresta su Bugatti (era un meccanico della stessa Casa).

A causa della crisi del 29’ la competizione per le vetture Sport cessa, per poi riprendere nel 1932 (a differenza degli

anni ’20, periodo in cui la gara si chiama “Coppa Abruzzo”, negli anni ‘30 la competizione si chiama “Targa Abruzzo”) su

un percorso di 6 giri; da quell’anno e fino al 1939, con la sola interruzione del 1936, ci fu una serie eclatante di

vittorie dell’Alfa Romeo, che poi sarà seguita da un'altra affermazione nella classe Sport nel 1949.

Nel 1932 ci fu la vittoria con una 8C 2300 Compressore (a 125 km/h di media) di Renato Balestrero, pilota toscano-genovese

che aveva smesso di correre nel 1928 a causa della crisi (era un importatore di vetture americane), e fu chiamato all’ultimo

momento a pilotare quella 8C (vettura nuova di zecca) appartenente ad un appassionato genovese, Sanguinetti, che di fronte

alle difficoltà del circuito e di fronte alla velocità delle Alfa della Scuderia Ferrari decise di convocare rapidamente

Balestrero per farlo correre con la sua vettura. Fu una vittoria inaspettata per lui, perché le Alfa 8C della Scuderia

Ferrari dominavano tutte le corse della categoria Sport con gli altri piloti. Secondo al traguardo fu Tadini, su Alfa Romeo,

che non è chiaro se in seguito sia stato squalificato; altra stranezza era il fatto che si parlava di una corsa riservata

alle vetture da Turismo, ma in realtà quelle auto di turistico avevano poco… In realtà, con la definizione di ”vetture

Turismo” si intendeva una conformità delle macchine ai cataloghi della Marca.

Le partenze a Pescara erano sempre molto “cattive” e concitate, forse perché il rettilineo era stretto, ma comunque erano

partenze molto belle. Nella altre categorie ci furono le affermazioni di Soffietti (“raccomandato” a Ferrari dalla futura

Regina Maria Josè) su Alfa Romeo, e di Battaglia.

Nel 1933, con la corsa sempre disputata su 6 giri, in molte foto dell’epoca si vedono almeno un una quindicina di Alfa Romeo,

a testimonianza dello strapotere della Marca; vinse quell’edizione il conte Trossi, all’epoca presidente della Scuderia

Ferrari, su Alfa Romeo 2300 Zagato. Anche gli altri piloti Alfa erano personaggi interessanti; pensate che di Alfa 2300

8 cilindri ne furono costruiti, dal 1931 al 1934, circa 200 esemplari, di cui i due terzi impegnati nelle corse: un numero

enorme.

Le edizioni del ’32 e del ’33 erano gare Nazionali, ma vi parteciparono anche piloti non italiani; tra gli italiani

ricordiamo Murotto, Covotti (pilota semi-professionista milanese), Auricchio (famoso proprietario di una industria

casearia), Tadini, Nino Farina (primo campione del Mondo di F1 su Alfa Romeo 158) in una delle sue prime corse, Eugenio

Siena (capo-collaudatore della Scuderia Ferrari), Pietro Ghersi (grande motociclista negli anni ’20), Pellegrini (gentelman

romano, amico di Taruffi, il quale poi cominciò a correre con le auto di Pellegrini), Felice Sonetto (che sarà pilota

ufficiale Alfa Romeo in F1 nel 1951), Cornaggia Medici (avvocato milanese, quindi pilota gentelman).

La vettura di cui abbiamo parlano sinora, l’Alfa Romeo 8C 2300, era il culmine delle vetture

Sport “vintage”, con sospensioni ad assale rigido anteriori e posteriori (con il rigido telaio a compensare); il motore

era il bi-blocco di 4 cilindri ognuno con distribuzione centrale tipico di Jano; era una macchina assolutamente straordinaria

(dei 200 esemplari prodotti ne sono rimasti oggi diversi) ed era impiegata in ogni tipo di “automobilismo” possibile,

dall’utilizzo turistico ai gran premi. Annovera vittorie eccezionali: 1 vittoria al Gran Premio d’Italia, 4 Ventiquattrore

di le Mans, una 24 Ore di Spa, 3 Mille Miglia, 3 Targa Florio. La cosa interessante è che alcuni esemplari vennero costruiti

dalla Scuderia Ferrari; altro aspetto incredibile, alcune di queste vetture arrivarono a gareggiare addirittura in Australia

(erano dei modello “Monza”, cioè da Gran Premio), ed era considerata la vettura più veloce, fino alla seconda Guerra Mondiale,

sui terribili percorsi del Nuovissimo continente.

La vettura di cui abbiamo parlano sinora, l’Alfa Romeo 8C 2300, era il culmine delle vetture

Sport “vintage”, con sospensioni ad assale rigido anteriori e posteriori (con il rigido telaio a compensare); il motore

era il bi-blocco di 4 cilindri ognuno con distribuzione centrale tipico di Jano; era una macchina assolutamente straordinaria

(dei 200 esemplari prodotti ne sono rimasti oggi diversi) ed era impiegata in ogni tipo di “automobilismo” possibile,

dall’utilizzo turistico ai gran premi. Annovera vittorie eccezionali: 1 vittoria al Gran Premio d’Italia, 4 Ventiquattrore

di le Mans, una 24 Ore di Spa, 3 Mille Miglia, 3 Targa Florio. La cosa interessante è che alcuni esemplari vennero costruiti

dalla Scuderia Ferrari; altro aspetto incredibile, alcune di queste vetture arrivarono a gareggiare addirittura in Australia

(erano dei modello “Monza”, cioè da Gran Premio), ed era considerata la vettura più veloce, fino alla seconda Guerra Mondiale,

sui terribili percorsi del Nuovissimo continente.

Nel 1934 succede una cosa molto speciale. Dalle colonne di Auto Italiana i giornalisti Lurani e Filippini (quest’ultimo

fu anche direttore de “Il Littoriale”) promossero una campagna affinché si organizzasse una 24 Ore italiana; la scelta cadde

sul Circuito di Pescara, i cui organizzatori si dissero pronti ad prepararla. Il Circuito di Pescara fu quindi ritenuto

sufficientemente probante per questo esperimento. In quegli anni le uniche 24 Ore erano quella di Le Mans, quella di

Brooklands (in realtà era una 12 + 12 Ore, perché non si poteva correre di notte in Inghilterra a quel tempo) e la 24 Ore

di Spa. In Italia non c’erano 24 Ore, e le 2 edizioni disputate a Pescara (nel ’34 e nel ’35) furono le uniche 24 Ore

disputate nella Penisola. La formula proposta da Lurani e Filippini prevedeva, esattamente come a Le Mans, un “indice di

prestazione”: per ogni classe era stabilita a tavolino una distanza minima, e l’indice era dato da quanto la distanza

minima veniva superata rapportato alla velocità media di quella classe. Quando gli organizzatori francesi inventarono la

24 Ore pensarono che questa dovesse essere la classifica finale; naturalmente, allo spettatore piace sapere chi arrivava

primo, non chi vince l’indice, tanto è vero che nei libri d’oro l’indice sparisce presto. A Pescara tuttavia, specie

nell’edizione del 1935, l’indice viene messo molto in evidenza.

Enzo Ferrari aveva avuto un’esperienza poco piacevole con le corse delle vetture Sport qualche mese prima; nel ’34, oltre

alla solita Mille Miglia, fu messa in piedi dal Regime il “Giro d’Italia”: erano 3 Mille Miglia fatte in 6 giorni, per un

totale di oltre 5000 km, e si percorreva tutta la Penisola. Si partiva da Roma, si arrivava in Sicilia per poi tornare verso

nord passando per la Puglia fino ad arrivare a Trieste, si attraversava tutto il Nord Italia e si tornava a Sud: tutto

questo per 3 tappe. Appositamente per questa corsa Ferrari preparò 3 nuovi telai 2300 6 cilindri, con carrozzeria aperta;

queste auto furono sonoramente battute da una Lancia Astura 8 cilindri, completamente da Turismo, guidata da Pintacuda.

Alla partenza del Giro c’erano anche vetture sovralimentate (come le 8C Monza), ma queste vetture non poterono resistere

a 6 giorni di corsa. Quelle stesse 2300 Ferrari le fa ricarrozzare da Touring e si presentò alla partenza della 24 Ore di

Pescara, perché aveva studiato la formula di handicap e aveva visto che questo tipo di auto sarebbe stata molto

avvantaggiata. In effetti Ferrari ebbe ragione: quelle 2300 finirono ai primi 3 posti della 24 Ore (chiamata Targa Abruzzo)

con i piloti Tadini-Barbiero, Rosa-Comotti e i vincitori Cortese-Severi.

Le Alfa Romeo 8C compressore non superarono il caldo pescarese, rompendosi dopo 8 ore; due di queste 8 cilindri erano molto

interessanti: la prima, quella guidata da Guy Moll (che morì con quella vettura), era interessante perché costruita a Modena

da Ferrari, con motore proveniente dal Portello, e carrozzata da Viotti di Milano; l’altra era la vettura personale di Tazio

Nuvolari, di color nocciola e con cui aveva vinto a Le Mans l’anno precedente, che a Pescara partecipò in coppia con il

francese Sommer, pilota molto veloce. La gara si sviluppò con la fuga di Moll e Ghersi, però poi la vettura si ruppe, come

altre della Scuderia Ferrari che ebbero stranissimi guasti: si spaccavano le ruote. Successe anche a Cortese, che uscì

fuori strada: venne rimesso in pista da 2 spettatori, raggiunse i box e lì sostituì le ruote con quelle della P3, vincendo

poi la corsa.

Passando alla 24 Ore del 1935, bisogna dire che riuscì solo a metà, perché la partecipazione internazionale in quell’anno

era completamente sfumata, forse anche per la severità di questa formula ad handicap. Tuttavia, Lurani riuscì a convincere

la Aston Martin a mandare 2 vetture 4 cilindri, le 1500, che andavano fortissimo a Le Mans: nonostante questa loro forza,

una sosta ai box di oltre 30 minuti diede di nuovo la vittoria all’Alfa dell’equipaggio Cortese-Severi. Di questa edizione

della corsa si hanno pochissime foto, dovuto forse al fatto che la partenza e l’arrivo erano a mezzanotte.

Qualche cenno sui piloti. Dovete sapere che negli anni ’20 e ’30 il 60% delle licenze da pilota,

in Europa, appartenevano a piloti italiani. C’era poi una quantità di talenti italiani in quegli anni assolutamente unica

(di paragonabile risarà solo lo straordinario periodo dei piloti inglesi negli anni ’50 e ’60): si andava da piloti che

avevano corso addirittura il primo Gran Premio della storia a Parigi del 1906, come Nazzaro, ai piloti sicuramente più

famosi come Varzi e Nuvolari, fino ad arrivare a Nino Farina e Alberto Ascari nella prima metà degli anni ’50. Quindi per

piloti che in altre epoche avrebbero potuto aspirare a diventare guida ufficiale non c’era molto posto.

Qualche cenno sui piloti. Dovete sapere che negli anni ’20 e ’30 il 60% delle licenze da pilota,

in Europa, appartenevano a piloti italiani. C’era poi una quantità di talenti italiani in quegli anni assolutamente unica

(di paragonabile risarà solo lo straordinario periodo dei piloti inglesi negli anni ’50 e ’60): si andava da piloti che

avevano corso addirittura il primo Gran Premio della storia a Parigi del 1906, come Nazzaro, ai piloti sicuramente più

famosi come Varzi e Nuvolari, fino ad arrivare a Nino Farina e Alberto Ascari nella prima metà degli anni ’50. Quindi per

piloti che in altre epoche avrebbero potuto aspirare a diventare guida ufficiale non c’era molto posto.

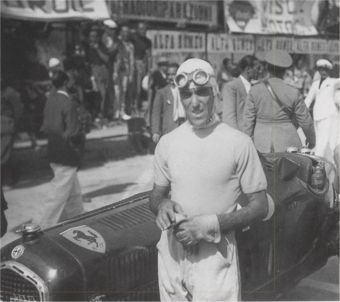

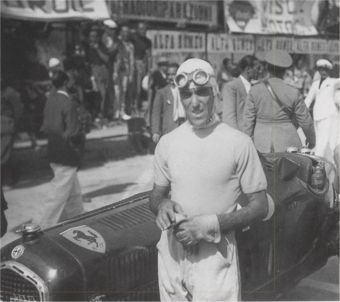

Si formò quindi una schiera di piloti ugualmente velocissimi, anche se purtroppo oggi dimenticati, come Franco Cortese.

Era un pilota molto forte e longevo (corse dal 1926 al 1958), che vinse 4 volte a Pescara (due 24 Ore e due volte la Coppa

Acerbo). Disputò 331 gare, fu 4 volte Campione Italiano e vinse una Targa Florio ed una corsa in Sudafrica che lo rese

popolarissimo in Inghilterra. In origine uomo di punta dell’Alfa Romeo, era inserito nel ramo commerciale della Casa, e per

questo non indossava la tuta rossa famosa, riservata ai meccanici; lui correva le Mille Miglia con vetture chiuse

soprattutto e vestito in giacca e cravatta, perché poi doveva presentarsi per la vendita. Ha corso poi con una quantità

incredibile di macchine, ed è il pilota con più partecipazioni in assoluto alla Mille Miglia (corse tutte le edizioni

tranne 2), arrivando al traguardo 14 volte, che non riuscì mai a vincere purtroppo. Oggi viene ricordato per essere stato

il primo pilota ufficiale Ferrari, nel 1947, vincendo anche la prima corsa della storia di Maranello (nel GP di Roma dello

stesso anno N.d.R.).

Una altro pilota validissimo, che io chiamo semi-professionista, era Renato Balestrero. Pensate che un’Alfa 8C 2300 costava

80.000 lire circa (lo stipendio medio di un operaio era di 450 lire al mese), e con essa si disputava una intera stagione

di corse nelle categorie Sport e Gran Premio ( perché la macchina in quel periodo era intercambiabile); la vettura si

rivendeva in Inghilterra o in Svizzera quasi allo stesso prezzo di acquisto, e quindi tutti i premi conquistati in gara

erano sostanzialmente netti. All’epoca la Gazzetta dello Sport pubblicava i guadagni dei piloti; Nuvolari ad esempio nel

’33 guadagnò oltre 500.000 lire di soli premi di arrivo (poi c’erano gli sponsor tecnici e i gadget), ma un pilota come

Balestrero, pur non vincendo, nello stesso anno guadagnò più di 100.000 lire. Quindi i guadagni erano molto buoni, e in

tutto si parlava di quaranta piloti circa.

Tornando a Balestrero, negli anni ’20 lui era un concessionario OM, una fabbrica di vetture da corsa molto prestigiose che

fu la prima marca vincitrice alla Mille Miglia. Balestrero era anche pilota ufficiale OM, e si mise in società con un certo

Nando Minoia (altro pilota italiano dimenticato, primo campione europeo della storia nel 1931 e che aveva partecipato al

primo GP della storia nel 1906) per importare macchine americane. Se si sfogliano le pagine di Auto Italiana si notano

tantissime pagine di pubblicità di auto americane, la motivazione era che la produzione in serie le rendeva economicamente

molto vantaggiose, oltre che ottime per le dissestatissime strade italiane dell’epoca. Questo commercio però durò fino alla

grande crisi del ’29, e Balestrero fu costretto a lasciare le corse per poi tornare nel ’32 vincendo a Pescara, conseguendo

molti altri piazzamenti di assoluto valore negli anni. Morì in un terribile incidente stradale sulla Milano-Torino nel 1948.

Altro grande pilota, vincitore della Targa Abruzzo, fu Carlo Felice Trossi, che fu anche presidente della Scuderia Ferrari.

Pilota completamente atipico: gentiluomo biellese ricchissimo (proprietario della Banca Sella e possessore di varie

industrie tessili), Trossi era un dilettante che correva ufficialmente per le Case. Ferrari diceva di lui che era

velocissimo, ma non sufficientemente “affamato”.

Tornando alla Targa Abruzzo, nell’ edizione del 1937 nella categoria Sport vinse Cortese su

Alfa Romeo 6C e nel 1938 vinse sempre Cortese, in coppia con Ghersi, sempre su 6C. Entrambe erano auto non molto belle.

Nel 1939 invece, la 6C (una barchetta Touring su base 6C 2500 SS ) vittoriosa a Pescara con Righetti e Rangoni era invece

bellissima.

Tornando alla Targa Abruzzo, nell’ edizione del 1937 nella categoria Sport vinse Cortese su

Alfa Romeo 6C e nel 1938 vinse sempre Cortese, in coppia con Ghersi, sempre su 6C. Entrambe erano auto non molto belle.

Nel 1939 invece, la 6C (una barchetta Touring su base 6C 2500 SS ) vittoriosa a Pescara con Righetti e Rangoni era invece

bellissima.

Infine passiamo al 1949, anno dell’ultima vittoria dell’Alfa Romeo a Pescara nella categoria Sport. Vinse un industriale

farmaceutico torinese, Franco Rol, in una corsa caratterizzata da molta presenza internazionale, e costituisce l’unica

vittoria importante dell’Alfa Romeo 2500 Competizione (o “Sperimentale”): di questa vettura ne furono costruiti 3 esemplari, di cui due per la Mille Miglia del 1948; la 2500 aveva una potenza di 140 cv, mentre ad esempio la contemporanea Ferrari 166 aveva 100 cv scarsi, e con un peso simile all’Alfa, quindi la vetture del Piscione avrebbe dovuto vincere tranquillamente la Mille Miglia. Invece il management Alfa ebbe una certa forma di “risolutezza”: Nuvolari si offrì ma non fu preso, e Ferrari fu più scaltro e lo prese lui. Quindi una 2500 fu affidata a Franco Rol, veloce ma non velocissimo, e la seconda fu assegnata (anche per ragioni politico-sindacali) al capo-collaudatore Consalvo Sanesi, che già correva con l’Alfetta. Sanesi era un pilota velocissimo, ma estremamente dedito agli incidenti. In quella Mille Miglia, nel ’48, andò in testa e dominò facilmente fino a quando uscì di strada verso Pescara, mentre Rol non si piazzò proprio (quell’edizione fu vinta proprio da una Ferrari 166, quella di Biondetti).

Nel 1949 Rol continua a correre con la 6C 2500 e oltre a vincere a Pescara conquista dei buoni piazzamenti (secondo alla

Targa Florio, terzo posto alla Mille Miglia).

Il secondo esemplare di 6C 2500 fu venduto nel 1949 ai fratelli romani

Bornigia, che erano dei commercianti di automobili; corsero con questa vettura vincendo alla Targa Florio del 1950,

approfittando di un tempo inclementissimo e del fatto che la loro 6C era l’unica vettura chiusa. Poi questa vettura fu

sottratta ai Bornigia dalla fabbrica e fu data a Fangio, che la pilotò alla Mille Miglia del 1950 conquistando il terzo

posto; i fratelli Bornigia continuarono a gareggiare con quella vettura in gare locali fino al 1951. Il terzo esemplare

fu dotato di un nuovo 6 cilindri di 3 litri (antesignano del motore del famosissimo “Disco Volante”), e fu affidato a

Consalvo Sanesi per la Mille Miglia, ma il pilota uscì di strada in gara e la macchina andò completamente distrutta.

ALESSANDRO SILVA

Le corse Sport degli anni ’20 a Pescara erano manifestazioni di caratura minore rispetto

alle edizioni del decennio successivo: se si scorrono gli ordini di arrivo del ‘25 e del ’26 si nota una partecipazione

molto alta di piloti locali o marchigiani (dovuta anche al momento critico delle Case automobilistiche in quel periodo);

già nel 1927 c’è una timida partecipazione ufficiale dell’Alfa Romeo, con un quarto posto di Campari su Alfa Romeo 1500

senza compressore (vinse quella gara un “gentelman” Alfista, Gatto), mentre nell’ 1928 (ultima edizione degli anni ’20)

vinse Foresta su Bugatti (era un meccanico della stessa Casa).

Le corse Sport degli anni ’20 a Pescara erano manifestazioni di caratura minore rispetto

alle edizioni del decennio successivo: se si scorrono gli ordini di arrivo del ‘25 e del ’26 si nota una partecipazione

molto alta di piloti locali o marchigiani (dovuta anche al momento critico delle Case automobilistiche in quel periodo);

già nel 1927 c’è una timida partecipazione ufficiale dell’Alfa Romeo, con un quarto posto di Campari su Alfa Romeo 1500

senza compressore (vinse quella gara un “gentelman” Alfista, Gatto), mentre nell’ 1928 (ultima edizione degli anni ’20)

vinse Foresta su Bugatti (era un meccanico della stessa Casa). La vettura di cui abbiamo parlano sinora, l’Alfa Romeo 8C 2300, era il culmine delle vetture

Sport “vintage”, con sospensioni ad assale rigido anteriori e posteriori (con il rigido telaio a compensare); il motore

era il bi-blocco di 4 cilindri ognuno con distribuzione centrale tipico di Jano; era una macchina assolutamente straordinaria

(dei 200 esemplari prodotti ne sono rimasti oggi diversi) ed era impiegata in ogni tipo di “automobilismo” possibile,

dall’utilizzo turistico ai gran premi. Annovera vittorie eccezionali: 1 vittoria al Gran Premio d’Italia, 4 Ventiquattrore

di le Mans, una 24 Ore di Spa, 3 Mille Miglia, 3 Targa Florio. La cosa interessante è che alcuni esemplari vennero costruiti

dalla Scuderia Ferrari; altro aspetto incredibile, alcune di queste vetture arrivarono a gareggiare addirittura in Australia

(erano dei modello “Monza”, cioè da Gran Premio), ed era considerata la vettura più veloce, fino alla seconda Guerra Mondiale,

sui terribili percorsi del Nuovissimo continente.

La vettura di cui abbiamo parlano sinora, l’Alfa Romeo 8C 2300, era il culmine delle vetture

Sport “vintage”, con sospensioni ad assale rigido anteriori e posteriori (con il rigido telaio a compensare); il motore

era il bi-blocco di 4 cilindri ognuno con distribuzione centrale tipico di Jano; era una macchina assolutamente straordinaria

(dei 200 esemplari prodotti ne sono rimasti oggi diversi) ed era impiegata in ogni tipo di “automobilismo” possibile,

dall’utilizzo turistico ai gran premi. Annovera vittorie eccezionali: 1 vittoria al Gran Premio d’Italia, 4 Ventiquattrore

di le Mans, una 24 Ore di Spa, 3 Mille Miglia, 3 Targa Florio. La cosa interessante è che alcuni esemplari vennero costruiti

dalla Scuderia Ferrari; altro aspetto incredibile, alcune di queste vetture arrivarono a gareggiare addirittura in Australia

(erano dei modello “Monza”, cioè da Gran Premio), ed era considerata la vettura più veloce, fino alla seconda Guerra Mondiale,

sui terribili percorsi del Nuovissimo continente. Qualche cenno sui piloti. Dovete sapere che negli anni ’20 e ’30 il 60% delle licenze da pilota,

in Europa, appartenevano a piloti italiani. C’era poi una quantità di talenti italiani in quegli anni assolutamente unica

(di paragonabile risarà solo lo straordinario periodo dei piloti inglesi negli anni ’50 e ’60): si andava da piloti che

avevano corso addirittura il primo Gran Premio della storia a Parigi del 1906, come Nazzaro, ai piloti sicuramente più

famosi come Varzi e Nuvolari, fino ad arrivare a Nino Farina e Alberto Ascari nella prima metà degli anni ’50. Quindi per

piloti che in altre epoche avrebbero potuto aspirare a diventare guida ufficiale non c’era molto posto.

Qualche cenno sui piloti. Dovete sapere che negli anni ’20 e ’30 il 60% delle licenze da pilota,

in Europa, appartenevano a piloti italiani. C’era poi una quantità di talenti italiani in quegli anni assolutamente unica

(di paragonabile risarà solo lo straordinario periodo dei piloti inglesi negli anni ’50 e ’60): si andava da piloti che

avevano corso addirittura il primo Gran Premio della storia a Parigi del 1906, come Nazzaro, ai piloti sicuramente più

famosi come Varzi e Nuvolari, fino ad arrivare a Nino Farina e Alberto Ascari nella prima metà degli anni ’50. Quindi per

piloti che in altre epoche avrebbero potuto aspirare a diventare guida ufficiale non c’era molto posto. Tornando alla Targa Abruzzo, nell’ edizione del 1937 nella categoria Sport vinse Cortese su

Alfa Romeo 6C e nel 1938 vinse sempre Cortese, in coppia con Ghersi, sempre su 6C. Entrambe erano auto non molto belle.

Nel 1939 invece, la 6C (una barchetta Touring su base 6C 2500 SS ) vittoriosa a Pescara con Righetti e Rangoni era invece

bellissima.

Tornando alla Targa Abruzzo, nell’ edizione del 1937 nella categoria Sport vinse Cortese su

Alfa Romeo 6C e nel 1938 vinse sempre Cortese, in coppia con Ghersi, sempre su 6C. Entrambe erano auto non molto belle.

Nel 1939 invece, la 6C (una barchetta Touring su base 6C 2500 SS ) vittoriosa a Pescara con Righetti e Rangoni era invece

bellissima.